Il est à noter que les chaussures étaient pratiquement les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Partout les populations rurales portaient les chaussures les plus frustes – les tcharikhs –, formées d’un seul morceau de peau brute. Les tcharikhs enveloppaient le pied sur une faible hauteur; ils étaient traversés sur le bord par une courroie de cuir ou un cordon en laine formant des boucles dans lesquelles on passait un lacet de cuir ou de laine que l’on nouait sur le pied. Les tcharikhs étaient en peau de bovins travaillée par les paysans eux-mêmes ou selon une technique plus évoluée, appelée achilanmich gen. Dans ce second cas, les tcharikhs étaient plus chers, à la portée seulement des cultivateurs aisés, tandis que ceux en peau brute, meilleur marché, étaient accessibles aux bourses plates. Ils s’enfilaient sur des chaussettes de laine ou des bandes (patava ou dolag) de coton. Les paysans pauvres les portaient quotidiennement, même pour les fêtes. Il existait plusieurs sortes de tcharikhs: tekbouroun, chirazi, gizgaytaran, chatiri, guchburun, charvani, kalmani, chirmaï. Tous étaient attachés avec des cordons tressés (tohunma bag) ou torsadés (yechme bag), qui pouvaient atteindre 130-150 cm de long, en fonction du type de chaussettes. Si celles-ci montaient jusqu’au genou, on utilisait de longs cordons.

Les citadins des couches défavorisées portaient des tchusts (pust ou pustol), dont la coupe rappelait les mocassins, avec une semelle en peau brute. Les tchusts, à la fin du XIXe et au début du XXe, avaient tendance à se répandre également dans les campagnes. Les gens plus fortunés, dans les villes comme dans les villages, possédaient des bottes à bout pointu et petit talon.

En montagne se rencontraient des chaussures à l’aire de diffusion limitée. Au Nakhtchivan étaient répandues des bottes à tiges fendues qui se fixaient sur la jambe par des courroies. Elles étaient faites en peau ou en feutre. Les bottes en feutre rappelaient les valenki, bottes russes en laine foulée et se rencontraient dans les villages de montagne de la zone de Zakatala.

Les plus riches utilisaient des bottes ou bottillons dits mas (ou mast) en chevreau souple, sans semelle, qui se portaient d’ordinaire avec des surchaussures ou des tchusts. Durant les travaux des champs nous avons eu l’occasion de voir des chaussures de ce genre aux pieds de personnes âgées aux environs de Zakatala. Des informateurs nous ont signalé qu’il s’agissait d’ordinaire de membres du clergé musulman. D’après les témoignages des textes, on peut supposer que ce type de chaussure a été le plus répandu au XIXe siècle, mais surtout, sembletil, dans les régions septentrionales de l’Azerbaïdjan.

Mentionnons aussi les chaussons en maroquin noir, sans talon, que l’on portait donc principalement à la maison.

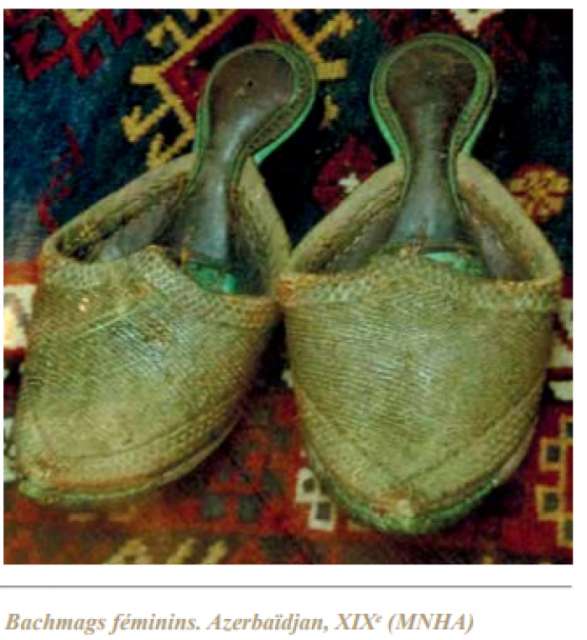

Dans les villes, hommes et femmes portaient des chaussures sans contrefort à l’arrière, avec un petit talon ou une semelle compensée, confectionnées d’ordinaire en cuir sombre, qui s’appelaient bachmag et qui étaient typiques de l’Azerbaïdjan. Les genres de chaussures les plus répandus pour les deux sexes, en particulier dans les villes, étaient les brodequins de cuir à talon (pollu bachmag, mehmeri bachmag), sans contrefort, avec le bout relevé. Dans les villes, on les commandait à des cordonniers (bachmagtchi) qui les confectionnaient en maroquin, en velours ou en peau, toutes matières importées d’Iran. Ils étaient portés pareillement par les hommes (merdané bachmag), et par les femmes (zenané bachmag). Ce qui distinguait ceux des femmes est qu’ils pouvaient être réalisés en cuir de différentes couleurs: rouge, vert, ou en velours. Les bachmags de sortie comportaient souvent des broderies en cannetille (gulabatin), en perles ou en plaquettes fantaisie. Le contrefort du bachmag était également décoré de broderies. Pour les femmes des familles les plus fortunées le contrefort du bachmag était incrusté de plaquettes d’or ou d’argent, dont des échantillons sont visibles dans les collections du Musée d’histoire de l’Azerbaïdjan,

À Bakou et dans l’Abchéron on utilisait des tchusts légers d’été sans talon, baptisés dubendi et confectionnés en cuir dit de Russie (mechin). Attachés par deux lacets, ils étaient portés dans la vie de tous les jours.

Il était rare d’apercevoir dans les bourgades de montagne des régions de Zakatala et de Kuba-Khatchmas des chaussures comportant un bout formé de gros siers fils de laine et d’une semelle de ficelle tressée. Ces chaussures étaient renforcées de feutre épais. Le bout en était pointu et recourbé vers le haut. Ces chaussures étaient connues sous le nom de chatal.

À la fin du XIXe parmi les citadins aisés commencent à se répandre, en même temps que les vêtements européens,

les souliers de type européen. Les cordonniers locaux se mettent à tailler des chaussures de ce genre, ainsi que des bottines lacées. Au début du XXe, apparaissent les «caoutchoucs», qui, en ville, se portaient surtout l’hiver par temps de neige ou de pluie, alors qu’à la campagne ou dans les petites villes, ils sont utilisés pour toutes les occasions, en particulier par les femmes. Leur usage se répand particulièrement dans les années 30 et 40 du XXe.

À partir de la fin du XIXe et du début du XXe, les chaussures européennes détrônent celles de tradition locale, d’abord dans la bourgeoisie des villes, puis également en milieu rural. Ce qui aboutira à la fin du XIXe à une nette diminution du nombre de cordonneries. Les chaussures faites main cédèrent peu à peu la place dans la première moitié du XXe aux modèles fabriqués en usine, et cette évolution s’accéléra encore après la Seconde Guerre mondiale.(IRS)

Tags:

-3497350164.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)